授業中、学生に「体育が嫌いな人」と質問すると、平均して1割程度の人が手を挙げます。続けて「ボウリングが嫌いな人は?」と尋ねると、手を挙げる学生は稀です。更にスコアまで尋ねると、教室内が騒然となります。いわば“下手さ自慢大会”が始まるのですが、その表情は押し並べて笑顔です。下手でも好きなのです。では、体育の授業としてボウリングをやらされていたとしたらどうでしょう。おそらく1割くらいの人が嫌いになっているはずです。

レクリエーション活動としてのボウリングは、楽しむことを目的とした自発的な活動であるため、好きな時に、好きなだけ、好きな人とできます。また、下手でも卑下する必要はなく、やりたくなければやらない自由も保障されています。一方、体育は「教育的営為であり、個人が自由に価値を決められるものでもなく、社会的、時代的背景によってあらかじめその概念がきめられているものである」(体育協会、2017)ため、決められた時間に、決められ方法で、決められた人とやる必要があります。また、できなくても、少々怖くても、恥ずかしくても、やらなくてはなりません。

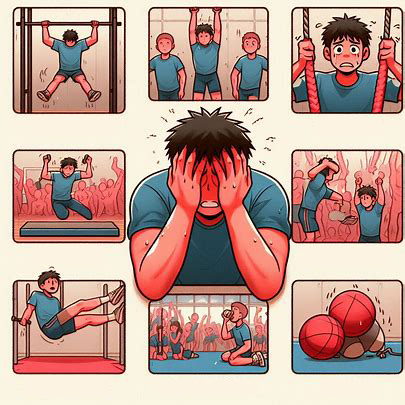

活動時の“嫌な気持ち”は曲者で、例えば跳び箱を跳ぶたびに嫌な気持ちになると、本来なら何の感情も伴わない、ただの物体であるはずの跳び箱自体に嫌なイメージを持つようになります。スポーツや運動遊びなどにより、予め運動刺激と好ましい感情がリンクしていれば、「跳び箱は嫌い」で済みますが、運動をする機会が体育の授業に限られていると、鉄棒や縄跳び、マット運動などのように、コツを伝えることが難しく、努力の結果が見えにくい種目を経験するうちに「体育」=「できない」「怖い」「恥ずかしい」「痛い」等 のイメージが形成され、体育が嫌いになり、更には体育の時間にやっている「運動」や「スポーツ」まで嫌いになってしまう可能性もあります。

『大学生のための体育講義-今日つくる未来・今日を生きる知恵-』:推敲舎(2018)より自著部分を抜粋

コメント